Kerner als Dichter und Literat

Als Medizinstudent in Tübingen (1804–1808) bildete Justinus Kerner zusammen mit seinem Freund Ludwig Uhland einen Freundeskreis, der große Ausstrahlung erlangen sollte, der in der Literaturwissenschaft als „schwäbische Romantik“ bezeichnet wird. Auf der bekannten Abbildung, die allerdings sehr viel später entstanden ist und eine Szene in Kerners Garten in Weinsberg darstellt, sieht man ihn in der Mitte mit Stock, flankiert von den beiden Dichtern Nikolaus Lenau (links sitzend) und Ludwig Uhland (rechts sitzend), im Hintergrund links Sohn Theobald und rechts Ehefrau Friederike („Rickele“) (Abb. 3: Freundeskreis). Neben seinen medizinischen Schriften, die aus seiner ärztlichen Tätigkeit erwuchsen, veröffentlichte er Gedichtbände, Erzählungen und schließlich eine Mesmer-Biographie, die sein schriftstellerisches und dichterisches Können belegen. Kerners Gedichte haben als Liedtexte zum Teil große Popularität erlangt.

So verfasste er als 20-jähriger Student in Tübingen das „Wanderlied“ (1808), vielleicht das populärste seiner Gedichte. Hier die beiden ersten Strophen, die den meisten bekannt sein dürften:

Wohlauf! noch getrunken den funkelnden Wein!

Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein.

Ade nun, ihr Berge, du väterlich‘ Haus!

Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.

Die Sonne, sie bleibet am Himmel nicht stehn,

Es treibt sie, durch Länder und Meere zu gehn.

Die Woge nicht haftet am einsamen Strand,

Die Stürme, sie brausen mit Macht durch das Land.

1840 komponierte dann Robert Schumann den Zyklus »Zwölf Gedichte von Justinus Kerner für Singstimme und Klavier« (op. 35), darunter auch das „Wanderlied“ (Nr. 3) in B-Dur.

1818 schuf Kerner den Text zur „Schwaben-Hymne“, die auch heute noch in Württemberg beim geselligen Beisammensein gerne gesungen wird, hier die erste und die beiden letzten Strophen:

Preisend mit viel schönen Reden

Ihrer Länder Wert und Zahl,

Saßen viele deutsche Fürsten

Einst zu Worms im Kaisersaal.

[…]

Eberhard, der mit dem Barte,

Württembergs geliebter Herr,

Sprach: „Mein Land hat kleine Städte,

Trägt nicht Berge silberschwer;

Doch ein Kleinod hält’s verborgen:

Daß in Wäldern, noch so groß,

Ich mein Haupt kann kühnlich legen

Jedem Untertan in Schoß.“

Bei aller Lebensfreude war Kerners Charakter von einer wehmütigen Melancholie geprägt. Er spielte gerne auf der Maultrommel, um seine Stimmungen auszudrücken und auch anderen zu helfen. Auf dem Gemälde hält der das geliebte Instrument in der Hand. (Abb. 4: Kerner mit Maultrommel) Als Medizinstudent soll er auf diesem volkstümlichen Musikinstrument dem als geisteskrank geltenden Hölderlin im Tübinger Klinikum vorgespielt haben. Die Windharfe (Äolsharfe) auf der Burgruine Weibertreu bei Weinsberg, die Kerner installierte, sollte die Natur zum Klingen bringen und kann heute noch von Besuchern gehört werden. (Abb. 5: Burgruine Weibertreu; Abb. 6: Dicker Turm, Äolsharfe)

Bei allem Engagement, aller liebevollen Zuwendung, die Kerner als Oberamtsarzt für seine Patienten aufbrachte, blieb er sich der Grenze seiner ärztlichen Kunst bewusst, vor allem der Tatsache, dass gegen den Tod kein Kraut gewachsen ist. Hier die beiden ersten Strophen seines Gedichts »Der Kranke an den Arzt«, das durchaus als Selbstgespräch zu verstehen ist:

Arzt! o laß dein schmerzlich Heilen!

Weh zerreißt dein eignes Herz,

Und doch kannst du tröstend eilen

Täglich, ach! zu neuem Schmerz.

Sieh! für all die tausend Wunden

Wächst dir doch kein heilend Kraut,

Hast du eines auch gefunden,

Stillt’s kaum einen Seufzerlaut.

Auch das Gedicht »Der Wanderer in der Sägmühle« (1826) handelt vom Umgang mit dem Tod. Es war, wie man lesen kann, Franz Kafkas Lieblingsgedicht. Hier nur die beiden ersten und die letzte Strophe:

Dort unten in der Mühle

Saß ich in süßer Ruh‘

Und sah dem Räderspiele

Und sah den Wassern zu.

Sah zu der blanken Säge,

Es war mir wie ein Traum,

Die bahnte lange Wege

In einen Tannenbaum.

[…]

Vier Bretter sah ich fallen,

Mir ward’s ums Herze schwer,

Ein Wörtlein wollt‘ ich lallen,

Da ging das Rad nicht mehr.

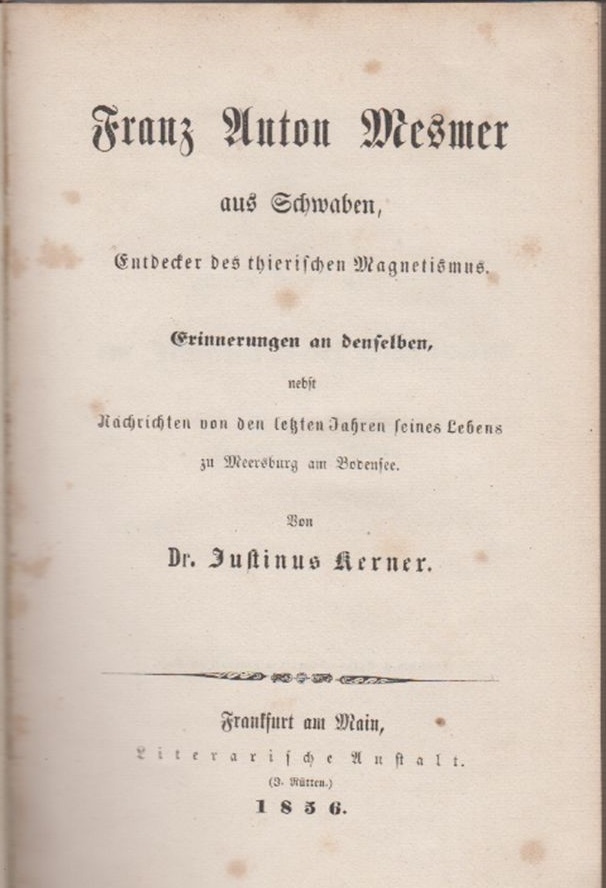

Kerner hat auch einige Prosatexte verfasst, die zwar weniger bekannt sind als seine Gedichte, gleichwohl heute noch lesenswert sind: Ich verweise auf seinen Roman »Reiseschatten von dem Schattenspieler Luchs« (1811), sein poesievolles Sachbuch über Heilquellen »Das Wildbad im Königreich Württemberg …« (1812), die Erzählung »Die Heimatlosen« (1816), seine köstlich zu lesende Autobiografie »Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit« (1849) und schließlich sein letztes Werk: »Franz Anton Mesmer aus Schwaben, Entdecker des thierischen Magnetismus« (1856), die erste und wichtigste Mesmer-Biografie. (Abb. 7: Mesmer-Biografie, Titelblatt) Sie endet mit dem Gedicht »Auf Anton Mesmers Grab«. (Mesmer starb 1815; man muss wissen: sein Grab liegt auf einer Anhöhe hinter Meersburg mit einem wunderbaren Ausblick auf den Bodensee.) (Abb. 8: Mesmers Grab) Die letzten Verse lauten:

Als ich schied, sank schon die Sonne in der Fluten goldne Pracht,

Goß des Mondes mag’scher Spiegel seine Zauber durch die Nacht,

Sanfte Töne hört‘ ich tönen wie aus seinem Grabe – da

Dacht‘ ich seiner [Mesmers] letzten Worte: „Spielt mir die Harmonika!“

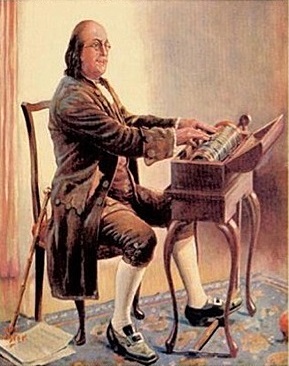

Die Glasharmonika oder Glasharfe, von Benjamin Franklin 1761 nach dem Prinzip der Elektrisiermaschine erfunden, war Mesmers Lieblingsinstrument, das er zur Intensivierung seiner magnetischen Kuren einsetzte. (Abb. 9: Glasharfe mit B. Franklin) Übrigens: Der junge Wolfgang Amadeus Mozart, der öfters mit seinem Vater zu Gast bei Mesmer in Wien war, bewunderte das Spiel des Gastgebers auf diesem Instrument. Auf den Einfluss des Mesmerismus auf Kerners ärztliches Denken und Handeln komme ich noch zurück.

https://www.wikiwand.com/de/Kernerhaus

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Justinus_Kerner_1852_von_Ottavio_d%27Albuzzi.jpg

https://www.wikiwand.com/de/Burgruine_Weibertreu

Abb. 6: Burgruine Weibertreu, Dicker Turm mit Windharfe und Inschriften namhafter Besuchert; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Burgruine_Weibertreu_Dicker_Turm_innen_20060524.jpg

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.