Kerner und die »Seherin von Prevorst«

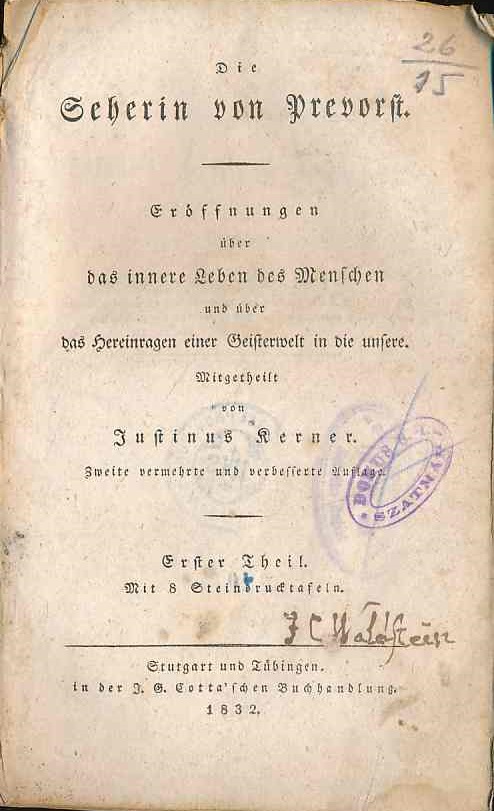

Wie gesagt: Im frühen 19. Jahrhundert war der Mesmerismus im Sinne der romantischen Naturphilosophie ein zentrales Konzept für Ärzte und Naturforscher, die vor allem von den psychischen Phänomenen des so genannten »Somnambulismus« fasziniert waren, vom automatischen Schreiben bis hin zum Geistersehen. Es handelt sich hier um psychische Phänomene, die quasi im hypnotischen (»magnetischen«) Dämmerzustand oder »Schlafwachen« (Trance) auftreten. Gerade Kerner war von solchen Zuständen fasziniert, befasste er sich doch als Arzt auch mit so genannten Somnambulen und Besessenen, zumeist weiblichen Kranken, die man heute wohl mit bestimmten psychiatrischen Diagnosen versehen würde (Schizophrenie, Psychose, Angststörung, Wahnkrankheit und dergleichen; früher »Hysterie«). Kerner hatte nun eine Patientin, die er zweieinhalb Jahre betreute und deren Krankengeschichte er in zwei Bänden unter dem Haupttitel: »Die Seherin von Prevorst« veröffentlichte. (Abb. 15: Titelblatt, 2. Aufl. 1832) Ich sehe diese Schrift als eine der bedeutendsten Krankengeschichte an, die je von einem Arzt verfasst wurde, und möchte deshalb etwas näher auf sie eingehen.

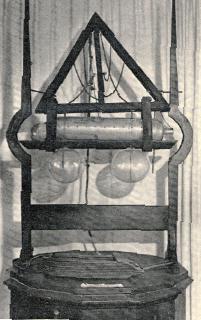

Ab November 1826 behandelte Kerner, der seit 1819 als Oberamtsarzt in Weinsberg fungierte, die damals 25-jährige schwerkranke Friederike Hauffe aus dem Dorf Prevorst bei Löwenstein, die „ein Bild des Todes, völlig verzehrt, sich zu heben und zu legen unfähig“ – an täglichen Dämmerzuständen litt, in denen sie »Geister« sah. (Abb. 16: Seherin von Prevorst, Porträt)Nach einigen Monaten wurde sie in den Kerner’schen Haushalt aufgenommen, wo sie bis kurz vor ihrem Tod im August 1829 lebte und von der ganzen Familie gepflegt wurde. Im Mittelpunkt der ärztlichen Behandlung der »Seherin« stand das »Magnetisieren«, was freilich auf deren Selbstmagnetisieren hinauslief, da diese sich Art, Umfang und Zeitpunkt der »magnetischen Manipulationen« in der Regel selbst verordnete. Kerner hatte sie so zu magnetisieren, wie es ihr »Schutzgeist« vorexerzierte. Die »Heilbestrebungen im Innern« (als Heilkraft der Natur) zielten – gemäß der mesmeristischen Vorstellung – darauf ab, eine »wohltätige Krise« zu verursachen. Eine besondere Rolle spielte ein fantastischer Heilapparat, der »Nervenstimmer«, der in seinem gedachten Wirkmechanismus einem »magnetischen Kübel« (französisch »baquet«) nachempfunden war und nach Angaben der »Seherin« – wie angeblich vom »Geist« ihrer verstorbenen Großmutter befohlen – von Kerner nachgebaut wurde. (Abb. 17: Nervenstimmer)

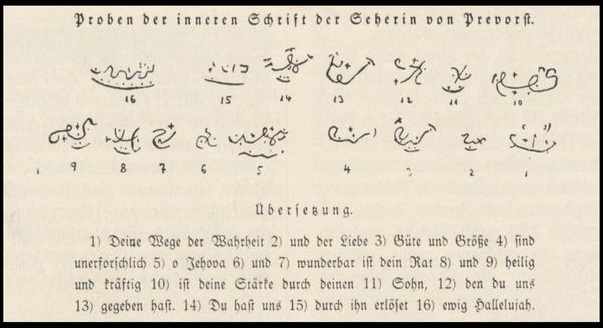

Interessanterweise betätigte sich die Somnambule in Kooperation mit ihrem Arzt auch als Heilerin (als »Medium« im Sprachgebrauch der späteren Parapsychologie), wie dies in jener Zeit häufiger der Fall war. Sie fungierte manchmal sozusagen als heilende Arzthelferin. So »erfühlte« sie zum Beispiel bestimmte Heilmittel, insbesondere das Johanniskraut, das sie als Amulett oder Aufguss nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Kranken verordnete. So habe sie einmal einen jungen Mann, »der zur Melancholie geneigt war«, mit Johanniskraut heilen können. Gewöhnlich aber benutzte sie bei ihren Amuletten das geschriebene Wort »hauptsächlich in ihrer Sprache des Innern«, die im Verständnis der Beobachter direkt der Ursprache der Natur (einer A rt von »Hieroglyphen«) entstammen sollte. (Abb. 18: Innere Schrift) Das Szenario der geschilderten Phänomene – vom Sehen des eigenen Sonnengeflechts im Hypochondrium, über sensitive Experimente mit Metallen und Edelsteinen bis hin zu Fernheilungen und Geistererscheinungen – ist überaus reichhaltig (und stellt nebenbei gesagt die meisten Fallgeschichten aus dem Bereich der »Geistheilung« in den Schatten).

Die Krankheit der Seherin sollte nachträglich nicht in die heute gültige diagnostische Klassifikation gepresst werden. Am ehesten wäre wohl aus heutiger Sicht an einen schweren psychotischen Prozess zu denken. Übrigens ergab ihre Sektion durch Dr. Off zu Löwenstein zwar krankhafte Befunde der »Unterleibsdrüsen«, der Leber und des Herzens. Dieser habe jedoch behauptet, »noch nie ein gesunderes und schöner gebildetes Gehirn in einem Menschen getroffen zu haben«. Den Romantikern imponierte eben das »magnetische Leben« der Somnambulen nicht primär als Ausdruck einer organischen Gehirnkrankheit oder als psychiatrische Minusvariante, sondern vielmehr als eine Offenbarung der verborgenen Natur im Menschen, als tiefe und gleichsam mystische Erleuchtung, die dem normalen Menschen in der Regel verschlossen war. Die »Seherin« Friederike Hauffe in Kerners gastfreundlichem Haus war eine wissenschaftliche Sensation. Sohn Theobald, der selber Arzt wurde und im Kernerhaus praktizierte, schrieb später in seinen Erinnerungen: »Es kamen damals der Seherin zulieb auf Tage oft auch auf Wochen J. Görres, Fr. Baader, F. J. Schelling, G. Schubert, Eschenmayer, Dr. Strauß, Passavant, Schleiermacher, Wangenheim, Schönlein, Köstlin, … Gläubige und Ungläubige und Philosophen, Doktoren, Professoren und Schriftgelehrte aller Art. Der liebste Besuch war mir immer Stadtschultheiß Titot von Heilbronn. Er hatte eine große Mineraliensammlung und brachte oftmals verschiedene Steine, mit denen mein Vater bei der Seherin Versuche machte.« Manche Somnambulen wurden wegen ihrer außergewöhnliche Fähigkeiten fast wie Heilige verehrt, was auf die Seherin Friederike Hauffe jedenfalls zutraf, vor der Kerner tiefe Ehrfurcht hatte. Dies zeigt sein Nachruf in Gedichtform, den er am Ende des zweiten Bands abdrucken ließ, für einen Arzt heutzutage undenkbar. Die ersten drei von sechs Strophen lauten:

Leb‘ wohl! was ich dir hab‘ zu danken,

Trag‘ ich im Herzen immerdar.

Es schaut mein Innres ohne Wanken

In geist’ge Tiefen, wunderklar.

Wo du auch weilst, im Licht, im Schatten,

Ein Geist bei Geistern weilest du;

O sende, will mein Glaub‘ ermatten,

Mir liebend einen Führer zu.

Und lebst du bald in höhrem Bunde

Mit sel’gen Geistern, leicht und licht,

Erschein‘ in meiner Todesstunde,

Mir helfend, wenn mein Auge bricht.

Nie sind schwerkranke psychiatrische Patienten individueller und menschenfreundlicher behandelt worden, als von solchen naturphilosophisch inspirierten Ärzten. Zur historischen Wahrheit gehört aber auch, dass just zur selben Zeit große Irrenheilanstalten entstanden, in denen die Kranken einem nivellierenden Regime mit umfassenden Zwangsmaßnahmen (aus heutiger Sicht Foltermethoden) unterworfen waren.

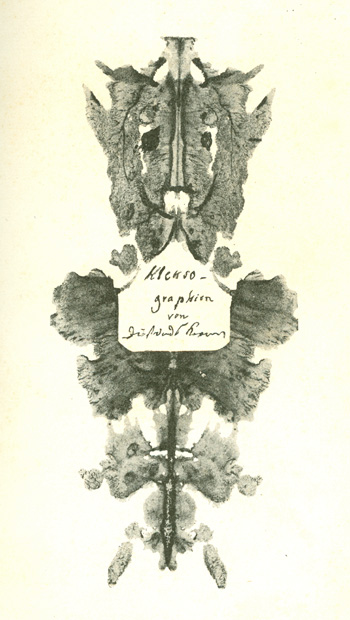

Kerners zweibändige Krankengeschichte stellt ein höchst differenziertes und sensibles ärztliches Forschungsprotokoll dar. Man bemerkt eine eigenartige Stabilität des Verhältnisses zwischen dem Arzt (einschließlich seiner Familie) und der Patientin. Beobachten, Niederschreiben, Dokumentieren bedeuteten eine Objektivierung und Kontrolle seines Umgangs mit der Kranken. Kerner vergaß dabei nie die ihm vorgegebene ärztliche Rolle: Er begriff die Seherin durchgehend als Schwerkranke, ja Todkranke. Gerade im Lichte moderner Psychotherapie und Psychoanalyse erstaunt uns heute seine intuitive Sicherheit, mit der er die Nähe der Patientin suchte und zugleich Distanz zu ihr hielt – ohne sich „anstecken“ zu lassen und selbst ihrem Geistersehen zu verfallen. Dies gilt auch für seine intensive Auseinandersetzung mit dem »Besessenseyn« (»kakodämonisch-magnetischen Zuständen«) und dem »Tischrücken« als neuem Ausdruck spiritistischen Geisterglaubens um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Er verfügte über selbstanalytische Fähigkeiten und Erfahrungen, die ihm trotz eigener melancholischer Seelenzustände eine erstaunliche »Ich-Stärke« (Freud) ermöglichten. Diese äußerte sich nicht zuletzt in seiner charakteristischen Selbstironie, wie sie zum Beispiel in den erst 1890 von seinem Sohn Theobald publizierten »Kleksographien«, so nannte Kerner seine Faltbilder, zum Ausdruck kommt. Damit antizipierte er den psychologischen Projektionstest nach Rorschach. (Abb. 19: Klecksographie) Auch in seinem medizinischen Werk spielte die Dichtkunst, gewissermaßen die Magie der Sprache, für Kerner immer eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Rolle. Er war kein herausragender Forscher, der in einem Universitätslabor arbeitete, oder genialer Denker, der am Schreibtisch nach der Weltformel suchte – aber er war, wie Theodor Heuss ihn beschrieben hat, sicher ein »Genie der Freundschaft«, das uns gerade in Medizin und Gesundheitswesen zum Nachdenken anregen kann.

http://www.literaturland-bw.de/museum/info/85/

https://www.aerzteblatt.de/app/print.asp?id=35265#group-2

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.